La democracia cumple 35 años en un momento de grandes desafíos

Bolivia cumple el 10 de octubre 35 años de vida democrática con altas y bajas. En las tres décadas y media el sistema político nacional pasó por varias crisis que pusieron en jaque al sistema político.

Hoy, se enfrenta un desafío: el debate de la repostulación.

Desde 1982 han pasado por el Palacio Quemado de La Paz diez presidentes constitucionales, producto de elecciones legítimas y legales.

Sin embargo, el sistema democrático nacional siempre ha tenido altibajos.

Cuando la democracia estaba por cumplir dos años, a la cabeza de Hernán Siles Suazo y Jaime Paz Zamora como el primer Gobierno electo, pasó por su primera prueba. El mismo presidente Suazo fue secuestrado el 30 de junio de 1984 por un grupo de militares y civiles, a la cabeza del coronel Rolando Saravia Ortuño, en un golpe de estado que duró solo un par de horas.

La intentona fracasó luego de que las unidades militares del interior del país negaron su apoyo a los golpistas y por la desaprobación de la Embajada de EEUU al plan desestabilizador. Aquellos años, de dura crisis económica y fuertes roces políticos propios de una democracia novata, el país del norte tenía una fuerte presencia en el país.

Pocos meses después, el 26 de octubre, Siles Suazo se declaró en huelga de hambre pidiendo a la oposición, que ese entonces lideraba el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Víctor Paz, que lo deje gobernar, y en protesta por una resolución legislativa que lo acusaba de tener nexos con el narcotráfico. La medida duró cuatro días.

La crisis económica que acompañaba la naciente democracia boliviana terminó con el Gobierno de Siles, que no tuvo más opción que renunciar y convocar a elecciones en 1985. Su rival, Paz Estenssoro ganó los comicios y se dio otro hito: la democracia pactada. Paz salió segundo en la elección, tras Hugo Banzer, pero logró el apoyo del Movimiento de Izquiera Revolucionaria (MIR) de Jaime Paz en el Congreso y obtuvo la presidencia.

Con Paz Estenssoro se inaugura en Bolivia la etapa neoliberal y la democracia pactada. Él promulga el Decreto Supremo 21060, que instaura en el país el libre mercado, la libre contratación, achica el papel del Estado en la economía y abre el camino a la capitalización de las empresas públicas. Producto de esta normativa se despiden más de 20 mil mineros de la estatal Comibol.

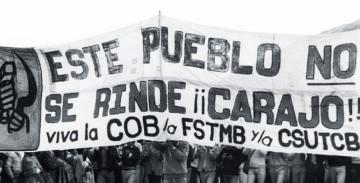

Otro hito de la democracia es la Marcha por la Vida que encabezaron justamente los mineros despedidos por el 21060. Era agosto de 1986 cuando los trabajadores del guardatajo estatales hicieron su última resistencia al modelo neoliberal. La marcha fue liderada por los históricos dirigentes Filemón Escobar y Simón Reyes. La movilización fue cercada por un fuerte contingente militar a pocas horas de llegar a La Paz. Los mineros decidieron no romper el cerco y retornaron a los socavones. Fue la derrota del otrora poderoso movimiento obrero boliviano.

Y para coronar de polémicas en el Gobierno de Paz Estenssoro, ocurrió el caso la Huanchaca. En septiembre de 1986 estalló la narco crisis del sistema democrático boliviano, cuando, por accidente, el destacado científico boliviano Neol Kempff Mercado, en medio de sus trabajos en la Amazonia, se topó con el mayor laboratorio de droga hasta entonces descubierto en el país. La Huanchaca podía producir hasta una tonelada y media de cocaína a la semana, tenía una ciudadela para los trabajadores, luz y un moderno sistema de producción.

El infortunado hallazgo le costó la muerte a Kempff, acribillado por dos brasileños que hacían de guardias en la narcofábrica, y a dos personas más, acompañantes ambos del científico cruceño. Solo un sobreviviente, un biólogo español, logró escapar y alertar a las autoridades.

Nunca se supo a ciencia cierta a quién pertenecía la factoría y tampoco por qué el Gobierno tardó más de tres días en iniciar un operativo para intervenirla.

El suceso mostró por primera vez la verdadera cara y el poder del narcotráfico y su nivel de penetración en el Estado, implicando a varios militares y políticos allegados al Gobierno.

El diputado que encabezaba las investigaciones del caso Huanchaca en el Congreso, Edmundo Salazar, fue asesinado en noviembre de 1986, en la puerta de su casa.

En 1989 asumió el Gobierno Jaime Paz Zamora (MIR). La elección la ganó el MNR de Gonzalo Sánchez de Lozada, pero “El Gallo”, que salió tercero, logró hacerse de la Presidencia gracias al apoyo del segundo, Acción Democrática Nacionalista (ADN) de Hugo Banzer, antaño acérrimo enemigo del mirismo.

En la década de los 90 la democracia pactada se consolidó y también el modelo neoliberal. Entre los hitos más importantes en este periodo están la Ley de Participación Popular de 1994, promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada; y la reforma constitucional de ese año, que señala a Bolivia como multiétnica y pluricultural, reconoce derechos a los pueblos indígenas y hace cambios en la administración estatal. Ya años antes, en 1987, se realizaron las primeras elecciones municipales.

En lo económico, la capitalización de empresas públicas llegó a su punto más alto.

En 1995 fue extraditado desde Brasil el exdictador Luis García Meza, el último símbolo de las dictaduras, que cumple desde entonces 30 años de prisión en Chonchocoro por sus crímenes en el gobierno de facto que lideró entre 1980-1981.

Las elecciones de 1997 son otro hito de la historia democrática del país; aunque más que un hito, una paradoja. Hugo Banzer, vuelve al poder pero esta vez por medio del voto. Vence en los comicios al MNR y con apoyo del MIR, UCS y NFR forma un Gobierno de coalición.

En su empeño de erradicar la coca y luchar contra el narcotráfico, el Gobierno de Banzer trata de imponer la “coca cero” y se enfrenta a los productores del trópico cochabambino en una escalada cada vez más violenta. Ya para entonces, el dirigente Evo Morales había ganado protagonismo como representante del sector cocalero y logró un curul en la Cámara de Diputados.

Los enfrentamientos entre cocaleros y el Gobierno, que se dieron ya desde el Gobierno de Sánchez de Lozada, dejaron varios muertos y cuantiosas pérdidas materiales y económicas. Los productores aseguraban que la milenaria hoja era de uso tradicional, aunque una gran parte se desviaba al narcotráfico.

El modelo neoliberal tuvo su primera gran crisis en el año 2000. En Cochabamba, una empresa transnacional estadounidense, Bechtel, se hizo cargo de la distribución y venta del agua. Su primera acción fue la última: subió las tarifas de agua hasta en 500%, lo que generó una ola de protestas que terminó con la expulsión de la firma norteamericana. Fue la primera gran derrota del sistema y el principio del fin de la democracia pactada iniciada por Víctor Paz en 1985.

Inmediatamente se suscitaron más problemas: Luego de la Guerra del Agua, como se denominó a las jornadas de abril del 2000 en Cochabamba, se vino una serie de conflictos que culminó con la Guerra del Gas, en 2003.

En 2002 Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) había ganado las elecciones por un estrecho margen sobre Evo Morales, el candidato sorpresa del debutante Movimiento Al Socialismo (MAS).

Sin embargo, la constante crisis económica, los conflictos interpartidarios, la violencia en la erradicación de cocales y otros problemas fueron acumulando un malestar social que explosionó en 2003 tras la intención del Gobierno de Sánchez de Lozada de vender gas natural por puertos chilenos a través de un consorcio multinacional. Esto, sumado a un impuestazo rechazado por el pueblo en las calles y un conflicto al interior de la Policía, en febrero, derivó en un bloqueo generalizado del país y motivó movilizaciones en las principales ciudades.

La crisis llegó a su punto culminante en octubre de 2003, cuando, cercado por bloqueos y aislado por sus aliados, el presidente Sánchez dejó el país y envió su carta de renuncia al Congreso. El conflicto dejó más de 60 muertos y 400 heridos. Es una de las crisis más profundas que tuvo la democracia en sus 35 años de vida.

La crisis continuó por dos años más con dos presidentes interinos. Primero Carlos Mesa, vicepresidente de Gonzalo Sánchez, que tomó la posta del país tras los choques de octubre; y luego Eduardo Rodríguez Veltzé, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien subió al poder por sucesión tras la renuncia de Mesa en 2005.

Mesa estuvo casi dos años en Palacio Quemado. Convocó al primer referendo de la época democrática para decidir la política del gas en el país. No soportó el asedio de los movimientos sociales encabezados por Evo Morales y el pedido de autonomías en el oriente del país y terminó dimitiendo. Rodríguez Veltzé asumió el Gobierno y lideró una etapa de transición. Convocó a elecciones para fines de 2005, en las que ganó Morales con el porcentaje más alto de la historia: 54,3%.

La crisis del sistema democrático fue profunda pero se encausó por vías institucionales. Morales "nacionalizó" los hidrocarburos y convocó a Asamblea Constituyente en 2006.

Luego estalló una nueva crisis democrática. Sectores opositores a Morales, que controlaban gobierno regionales sobre todo en el oriente y sur del país, como Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando, bloquearon la Constituyente y exigieron mayor autonomía y recursos.

En 2008 el país vivió una dramática crisis entre agosto y septiembre, iniciado por un recorte de presupuesto a las regiones, lo que llevó a los opositores del oriente del país a una serie de movilizaciones.

En mayo y junio de ese año los cuatro departamentos aprobaron en referendo estatutos autonómicos que fueron declarados como ilegales por el Gobierno central. En agosto se realizó un referendo revocatorio que consolidó a Morales y debilitó a los opositores regionales. Un mes después estalló en Santa Cruz una serie de movilizaciones que se extendieron por todo el oriente del país.

Las organizaciones regionales tomaron instituciones y bloquearon carreteras en el oriente y sur del país. El Gobierno habló de un “golpe cívico prefectural” en curso contra Morales. Fue la crisis más dura de la democracia tras las elecciones de 2005.

El conflicto se saldó con la masacre de Provenir, Pando, donde murieron 11 campesinos en un enfrentamiento entre oficialistas y opositores. El Gobierno declaró estado de sitio en el departamento y culpó y querelló al prefecto opositor, Leopoldo Fernández, por la matanza.

La Constituyente

Convocada en 2006 como una medida clave para salir de la crisis, la Asamblea Constituyente tuvo un camino lleno de obstáculos antes de su aprobación y entrada en vigencia.

El Congreso la aprobó en agosto de 2007 en medio de duras protestas de la oposición. El texto fue admitido en una maratónica sesión a puertas cerradas en Oruro, lejos de la sede del poder Constituyente, la ciudad de Sucre.

El referendo constitucional de enero de 2009 terminó esta crítica etapa democrática. Comenzó entonces la era del Estado Plurinacional y de la hegemonía del MAS en la política nacional, ganando sin problemas dos elecciones nacionales, en 2009 y 2014.

El 21 de febrero de 2016 se vivió otro referente de la historia democrática: el referendo de reforma constitucional que buscaba habilitar a Evo Morales a una nueva repostulación. Por la CPE de 2009, Morales está prohibido de hacerlo ya que la Carta Magna solo prevé dos reelecciones continuas.

El MAS convocó a referendo y perdió por poco más de 2%. Fue la primera derrota de Morales en 10 años de Gobierno. Sin embargo, el oficialismo insistió en que debe presentarse a la elección porque “es un líder histórico”. Por ello presentó un recurso de incostitucionalidad abstracta contra cinco artículos de la Ley Electoral y solicitó la inaplicabilidad de cuatro artículos de la misma CPE que, aseguran, violan el derecho político a ser elegido y elector.

La democracia, hoy

En este contexto, el debate sobre la calidad de la democracia ha vuelto a la palestra mediática. ¿Cómo está la “salud” de la democracia en Bolivia?

Para los analistas, la democracia aún con sus dificultades goza de buena salud.

“En términos de reglas formales, en 35 años de democracia, hubo significativos avances”, asegura el politólogo Rolando Tellería, a tiempo de mencionar como hitos la Ley de Participación Popular.

“Pero en términos políticos, hemos tenido momentos dramáticos y muy complicados que amenazaron seriamente la continuidad democrática”, como los hechos de 2003 o el “empate catastrófico” como se conoció a la crisis de 2008.

“No obstante, y esto tenemos que destacarlo, las salidas siempre fueron en el marco de las reglas formales de la democracia”, aseguró.

Sin embargo, Tellería cree que hoy la salud de la democracia, en términos políticos y formales, se ve seriamente afectada por los afanes “prorroguitas” y la “obsesión de poder eterno” del MAS. Al no existir equilibrio e independencia de poderes, se está violentado la esencia de la democracia, señala.

Por su parte, el presidente del Colegio de Politólogos de Cochabamba, Fernando García Yapur, coincide que la salud de la democracia es positiva. “Hay avances muy significativos. La principal es la normativa que reconoce tres formas democráticas de gobierno (participativa, representativa y comunitaria) y está en curso su puesta en marcha”.

Sin embargo, apunta que desde el 2009 hay una democracia de mayorías y un presidencialismo exacerbado. Ello indudablemente afecta a la calidad de la democracia.

El periodista Andrés Gómez tiene otro criterio. Asegura que la sociedad boliviana detectó “principios de cáncer” en la democracia por la “enfermedad de poder” que padecen el presidente Evo Morales y Álvaro García.

¿La repostulación debilita a la democracia?

Es difícil responder a esta pregunta por la complejidad que reviste el tema, según los analistas consultados por Los Tiempos.

Para Rolando Tellería, sí hay un debilitamiento. “Más allá de la simple “repostulación”, lo que se observa es la cínica intención de perpetuarse en el poder. El régimen actual en su intención de reproducirse en el poder, violentando las reglas formales establecidas en la Constitución invocada por ellos, atenta contra la salud de la democracia”, señaló.

El también docente universitario asegura que cuando los gobiernos alcanzan y se mantienen en el poder con ciertos grados de legitimidad, la salud de la democracia siempre es buena; pero cuando pierden legitimidad e intentan mantenerse en el poder, apelan siempre a la coerción legal manipulando a su antojo las reglas de juego.

Por su parte, Andrés Gómez asegura que la democracia tiene un “cáncer” causado por la “enfermedad de poder” de los actuales mandatarios y que “la repostulación, causada por la ambición de poder particularmente de Morales, es la causa del principio de cáncer. Altera el funcionamiento de un sistema sano llamado democracia”.

García Yapur, en cambio, señala que la repostulación no significa un riesgo directo para la democracia, pero sí las formas en que se llega a ella.

“La repostulación como tal no pone en riesgo la democracia, en todo caso la forma cómo se accede a ella sí puede afectar y, quizás, poner en riesgo”, dijo.

Y continuó: “Si la repostulación no sigue el marco de legitimidad establecida para proceder con la reforma constitucional que habilite para una segunda postulación del Presidente y Vicepresidente, estaremos erosionando el marco normativo establecido. Y de esa manera poniendo en riesgo la democracia”.

¿Pasó antes, en anteriores Gobiernos? Según Tellería, no. “En términos de abuso de poder, esta tendencia autoritaria, no se observa en los anteriores gobiernos, como en el transcurso del régimen masista. A lo mejor, porque eran gobiernos de coalición. Todas las decisiones políticas vinculantes tenían, previamente, que ser pactadas”.

Esto cambia radicalmente en el régimen del MAS desde que obtienen la mayoría calificada, es decir, los dos tercios.

García Yapur señala que no hay episodios a lo largo del Gobierno del MAS que hayan puesto en riesgo la democracia.

Lo que sí, recalca, es que hay problemas de calidad en cuanto a la democracia representativa. “Desde hace una década ha caído en calidad. Entre otras cosas, por ejemplo, no hay el control multipartidario en la representación política y con ello un mejor equilibrio en la toma de decisiones, por ello, desde el 2009 tenemos una democracia de mayorías y un presidencialismo exacerbado. Ello indudablemente afecta a la calidad de la democracia”, aseveró.

Por su parte, Gómez Vela solo ve en la crisis de octubre de 2003, que provocó la salida del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, un episodio en el que la democracia estuvo en riesgo. Sin embargo, en aquella ocasión “la misma democracia se sacudió de sus males de entonces y se repuso, sin sospechar que 14 años después iba a enfrentar otro gran peligro”.

Falta saber si los bolivianos y bolivianas aceptarán “pasar de la democracia a la dictadura”, concluyó.

Los 35 años de democracia son fruto de la lucha del pueblo boliviano. Y será el soberano quien deberá defenderla de sus amenazas.

Por: NELSON PEREDO

Fotos: AFP, archivo Los Tiempos, Agencias